Saisons astronomiques et météorologiques

CLIMATOLOGIE

Les saisons constituent l'une des divisions de l'année, généralement basées sur les changements annuels du temps météorologique. Elles correspondent, suivant les régions géographiques terrestres et les traditions, aux périodes qui séparent le passage de la Terre à certains points de son orbite ou, réciproquement, du Soleil à certains points de la sphère céleste, et que la mécanique céleste désigne par les équinoxes et les solstices.

Saisons et climat

Ainsi, dans les zones de climat tempéré, les saisons astronomiques correspondent grossièrement à quatre phases d'évolution du climat dans l'année : printemps, été, automne, hiver. Dans les zones de climat tropical, on parle également de saisons, mais dans le sens de saison des pluies et de saison sèche.

Saisons astronomiques ou calendaires

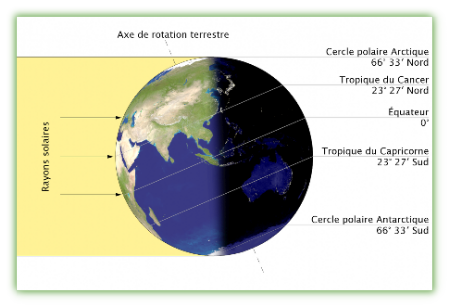

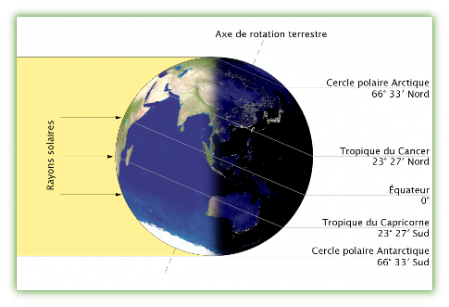

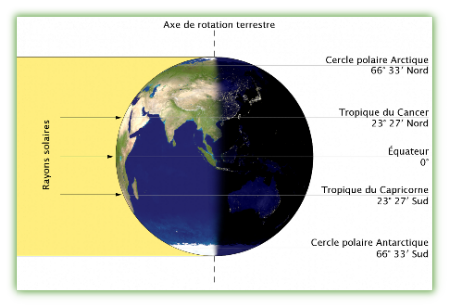

Les saisons résultent de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de son orbite. L'axe de rotation de la Terre est incliné de 23,5 degrés par rapport à son plan orbital. Cela signifie que, à mesure que la Terre tourne autour du Soleil, différentes parties de la Terre sont exposées à des quantités variables de lumière solaire.

En conséquence, au fur et à mesure de la progression de la Terre sur son orbite autour du Soleil (la révolution), l'orientation des rayons solaires varie au cours de l'année selon la latitude. Plus l'incidence des rayons solaires est grande, plus l'énergie interceptée par unité de surface est faible. Les apports énergétiques varient donc en un même lieu au cours des saisons et bien sûr au cours de la journée.

L'été est la saison chaude de l'hémisphère boréal et la saison froide de l'hémisphère austral. Le début de chaque saison est défini respectivement par les solstices (été et hiver) et les équinoxes (printemps et automne).

Pour un observateur terrestre, tout au long de l'année, le Soleil, bien que fixe, semble osciller autour de l'équateur, de sorte qu'il éclaire perpendiculairement et successivement :

- l'équateur, vers le 21 mars, à l'équinoxe de printemps (hémisphère nord) ou d'automne (hémisphère sud) ;

- le tropique du Nord, vers le 22 juin, au solstice d'été (hémisphère nord) ou d'hiver (hémisphère sud) ;

- l'équateur, de nouveau, vers le 23 septembre, à l'équinoxe d'automne (hémisphère nord) ou de printemps (hémisphère sud) ;

- le tropique du Sud, vers le 21 décembre, au solstice d'hiver (hémisphère nord) ou d'été (hémisphère sud).

Les noms des saisons et les variations climatiques sont donc inversés dans les deux hémisphères.

Équinoxes et solstices

Les équinoxes et les solstices sont des événements astronomiques importants liés à l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil.

Solstice d'été

Solstice d'hiver

Equinoxes d'été et d'hiver

Le solstice

Le solstice est un phénomène astronomique qui se manifeste quand l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre est la plus éloignée du Soleil, soit vers le nord (solstice d'été dans l'hémisphère nord) soit vers le sud (solstice d'hiver dans l'hémisphère nord).

Ces moments marquent le point où le Soleil semble atteindre sa position la plus haute ou la plus basse dans le ciel par rapport à l'horizon, selon l'hémisphère terrestre.

Le solstice d'été dans l'hémisphère nord se montre autour du 21 juin. C'est le jour le plus long de l'année dans l'hémisphère nord et marque le début de l'été. Au cours de ce solstice, le Soleil atteint son point le plus au nord par rapport à l'équateur, donnant ainsi lieu à la journée la plus longue et à la nuit la plus courte de l'année dans cette moitié du globe.

Le solstice d'hiver, qui se produit autour du 21 décembre dans l'hémisphère nord, représente le jour le plus court et la nuit la plus longue de l'année dans cette partie du monde. C'est le moment où le Soleil atteint son point le plus au sud par rapport à l'équateur, marquant le début de l'hiver dans l'hémisphère nord.

Dans l'hémisphère sud, les solstices sont inversés. Ainsi, le solstice de décembre est le solstice d'été, marquant le jour le plus long de l'année, tandis que le solstice de juin est le solstice d'hiver, représentant le jour le plus court de l'année.

L'équinoxe

L'équinoxe est un événement astronomique qui se produit lorsque le plan de l'équateur de la Terre est aligné avec le plan de son orbite autour du Soleil. Cela se produit deux fois par an, aux points où la Terre traverse cette position lors de sa révolution autour du Soleil. Ces moments sont connus sous les noms d'équinoxe de printemps et d'équinoxe d'automne.

Lors de l'équinoxe, la durée du jour est sensiblement égale à celle de la nuit sur toute la surface de la Terre, d'où le terme "équinoxe", qui vient du latin et signifie "nuit égale".

Pendant l'équinoxe de printemps, qui se manifeste autour du 20 ou 21 mars dans l'hémisphère nord, le Soleil traverse l'équateur céleste du sud vers le nord. C'est le début du printemps dans l'hémisphère nord et de l'automne dans l'hémisphère sud.

L'équinoxe d'automne, quant à lui, se présente approximativement du 22 ou 23 septembre dans l'hémisphère nord, lorsque le Soleil traverse l'équateur céleste en se déplaçant du nord vers le sud. C'est le début de l'automne dans l'hémisphère nord et du printemps dans l'hémisphère sud.

Lors des équinoxes, les rayons du Soleil frappent la Terre de manière plus directe et équitable, ce qui entraîne une durée approximativement égale du jour et de la nuit dans la plupart des endroits du monde.

Saisons météorologiques

Les saisons calendaires ou astronomiques, qui débutent avec les équinoxes (printemps et automne) et les solstices (été et hiver), ne sont pas les mêmes que les saisons météorologiques.

En effet, en météorologie, elles commencent plus tôt et correspondent à des périodes de trois mois complets :

- printemps : du 1er mars au 31 mai (mars, avril et mai) ;

- été : du 1er juin au 31 août (juin, juillet et août) ;

- automne : du 1er septembre au 30 novembre (septembre, octobre et novembre) ;

- hiver : du 1er décembre au 28 ou 29 février (décembre, janvier et février).

Les saisons sont définies en fonction des équinoxes, soit le moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit (pour le printemps et l’automne) et des solstices, soit la journée la plus et la moins ensoleillée de l'année (pour l’été et l’hiver). Cependant, la météorologie utilise un tout autre indicateur : la température.

En météorologie, l'été correspond à la période de l'année la plus chaude. La durée d’ensoleillement maximale se situe autour du solstice d'été (20 ou 21 juin). Cependant en raison de l'inertie de l’atmosphère, ce n'est qu'environ trois semaines après que la température moyenne atteint généralement son maximum, c'est-à-dire à la mi-juillet. On estime que ce moment correspond au milieu de l'été. De ce fait, en météorologie, l'été commence 1er juin pour s'achever le 31 août.

C'est exactement, le même schéma avec l'hiver, l'ensoleillement est au plus bas au solstice d’hiver (21 ou 22 décembre). Mais avec l'inertie de l'atmosphère, le pic de l'hiver se situe généralement plutôt mi-janvier. Ainsi l'hiver météorologique débute le 1er décembre et prend fin le 28 ou 29 février.

Variations climatiques saisonnières et distance moyenne Terre-Soleil

Le phénomène des variations climatiques saisonnières n'a strictement rien à voir avec la distance moyenne Terre-Soleil, qui est de 150 millions de km avec une variation annuelle de + ou -2,5 millions de km (soit seulement 1,6 %). La Terre est au plus proche du Soleil (périhélie) vers le 3 janvier, soit aux alentours du solstice d'hiver (hémisphère nord) et au plus loin (aphélie) vers le 3 juillet, soit peu après le solstice d'été (hémisphère nord).

De fait, la seule chose attribuable à la distance Terre-Soleil dans le phénomène des saisons est le contraste plus grand qu'elles devraient avoir dans l'hémisphère sud par rapport à l'hémisphère nord. Seulement des effets locaux (proximité des océans, vents dominants...) viennent contredire cette prévision.